La Cuenta del Tiempo

- By OmeAcatl

- 18 agosto, 2016

- No Comments

LA CUENTA DEL TIEMPO

Tlacatzin Stivalet Corral

Publicado originalmente el 5 de abril de 2001 en “Nuestros soles, nuestra fuerza cósmica”

Adaptación: Gabriel González Méndez

° La Cuenta Europea del Tiempo

Al ocurrir la invasión de la antigua Anáhuac, los españoles traían su propia cuenta de los años, que es prácticamente la misma que utilizan actualmente. El calendario europeo actual data de hace poco más de 2000 años, aunque su origen es muy anterior, y en su origen fue lunar, al igual que el de los antiguos sumerios. Conviene esclarecer este enredo en todo lo posible.

Al llegar a la antigua Anáhuac, los españoles recién se habían liberado de los árabes y aún usaban la palabra “almanaque” como equivalente de “calendario”. La palabra “almanaque” es de origen árabe: al manâh. Es posible que dicha palabra se haya tomado de manâh ‘parada en un viaje’, de donde se extendió el significado a ‘signo del Zodiaco [en el cual se estaciona el sol parte del año]’ .

La palabra “calendario”, castellanización del calendarium, que originariamente era un ‘registro de cuentas’, también ‘préstamo a interés’, finalmente tuvo la acepción de ‘cuadro de los días, meses, estaciones y fiestas de un año’ y, en general, de ‘sistema de división del tiempo’. La palabra latina es un derivado de calendae ‘primer día del mes romano’.

El calendario romano oficial fue establecido primeramente por Rómulo, fundador y primer rey de Roma, quien lo definió como formado por trescientos días, divididos en diez meses, que empezaba en el mes de marzo: el primero de los diez meses. Numa Pompilio, segundo rey de Roma, por el año 50 de la fundación de Roma, agregó dos meses al final del año: enero, como undécimo, y febrero, como último.

El calendario romano oficial fue establecido primeramente por Rómulo, fundador y primer rey de Roma, quien lo definió como formado por trescientos días, divididos en diez meses, que empezaba en el mes de marzo: el primero de los diez meses. Numa Pompilio, segundo rey de Roma, por el año 50 de la fundación de Roma, agregó dos meses al final del año: enero, como undécimo, y febrero, como último.

Este calendario comprendía doce meses lunares, de treinta días cada uno, los cuales se dividían en tres partes desiguales, marcadas por la calendae ‘calendas’, los idus ‘idus’ y las nonae ‘nonas’. Las “calendas” coincidían con el primer día de la luna nueva, los “idus” empezaban con la luna llena y las “nonas” nueve días antes de los “idus”. Los romanos retomaron el calendario lunar sumerio.

En el año 708 de la fundación de Roma, año 44 antes del nacimiento de Jesús en Nazareth, Julio César quiso ajustar el calendario romano al ciclo solar, ya que los equinoccios y los solsticios no eran bien predichos por dicha cuenta del tiempo. Para este fin, Julio César hizo que visitara Roma un astrónomo de Alejandría, ciudad ubicada al norte de Egipto, cuyo nombre era Sosígenes.

Cabe aquí tener presente que los egipcios contaban su tiempo con un calendario solar. La base del calendario reformado por Sosígenes, llamado “calendario juliano”, fue la duración del año solar, que, por aquel entonces, Sosígenes, al igual que los demás astrónomos egipcios consideraba exactamente de 365 días y un cuarto. Con esta base se definió la cuenta calendárica juliana.

Así, se estableció oficialmente tener tres años de 365 días y un año de 366. Para cumplir con este requisito, Sosígenes sugirió que cada cuatro años se intercalara un día extra. Como los romanos contaban los días hacia atrás, de manera regresiva, el día extra se acordó que fuese intercalado al día siguiente del sexto antes de las calendas de marzo, ante diem bis sextum kalendae martius en latín.

De aquí el nombre de “bisiesto” para los años de 366 días. Al caer en desuso la manera romana de contar, por contarse progresivamente a partir del primero del mes, este dia adicional se agrega al final del último de febrero. En la actualidad, el día extra es el 29 de febrero. Con esto, nunca coincide la duración gregoriana de año con la duración astronómica, ya que son tres años de 365 y uno de 366 días.

Los primeros cristianos dependían de los rabinos judíos para conocer la fecha de la paisah ‘pascua’. Fue en el “concilio” de Nicea, celebrado en dicha ciudad de la península de Anatolia, actualmente Turquía, en el año cristiano 325, cuando se fijó la “pascua” de los cristianos en relación con el equinoccio de primavera, que en ese entonces ocurría el 21 de marzo. Se pensó entonces que esta fecha sería siempre la misma.

Esto no resultó cierto. El «año juliano» tiene una duración promedio de 365 días y 6 horas o sea, 365.25 días; tanto este año cuanto el año sideral resultan de mayor duración que el año trópico. El año juliano resulta 11 minutos y 14 segundos mayor que el año trópico, es decir, 671 segundos mayor. Esto significa que cada cuatro años, el equinoccio ocurre 44 minutos y 56 segundos más temprano.

Considerando que esto se convierte en un adelanto cuatrianual de casi una hora, al hacer cuentas, resulta que al transcurrir 129 años, el adelanto será de 86,559 segundos, esto es, un día completo más 159 segundos. Al ser similar nuestro xiuhpohualli y el año promedio de los europeos, resulta obvia esta cifra, ya que nuestros abuelos acordaron una modificación cada 130 años, como se calarará más adelante.

Los nombres de los días de la semana también son de origen sumerio. Hace unos dos mil años, los astrólogos eran un grupo religioso más de los muchos que pululaban en la Roma ya imperial. Dedicaban los días a la luna, dies lunae ‘lunes’, al planeta Marte, dies martis ‘martes’, al planeta Mercurio, dies Mercuri ‘miércoles’, al planeta Júpiter, dies Jovis ‘jueves’, al planeta Venus, dies Veneris ‘viernes’.

En castellano únicamente se conservaron los cinco nombres anteriores, aunque los siete días tenían nombre astrológico, en inglés y en alemán sí se conservaron estos nombres. Al planeta Saturno se le dedicó el sábado, dies Saturni ‘sábado’, en inglés Saturday ‘día de Saturno’, en alemán Samstag, al Sol se le dedicó el domingo, dies Solis ‘dia del Sol’, en inglés Sunday ‘día del sol’, en aleman Sonntag.

Para el sabado, a través del latín sabbatum, en castellano se conservó el sabbath hebreo, derivado de sabbath ‘descansar’. Cabe tener presente que tanto el calendario hebreo cuanto el astrológico provienen de Sumeria. Ambos son lunares, por lo tanto el “día” empieza al anochecer. Aunque el calendario romano original era también lunar, después de la reforma de Sosígenes se había ajustado al calendario solar egipcio.

Por otro lado, cuando se implantó el calendario juliano, los romanos contaban los años transcurridos desde la fundación de Roma. Al imponerse definitivamente en Roma, hace unos 1,400 años, los cristianos empezaron a contar los años transcurridos a partir del nacimiento de Jesús de Nazareth, que se calculó haber ocurrido en el año 753 de la fundación de Roma. En realidad ocurrió más de cuatro años antes.

El responsable de este error se llamó Dionisio el Exiguo. Con el paso de los siglos, se descubrió que Herodes murió en el año 749. De aquí se deduce que, forzosamente, Jesús nació antes de su muerte. Esta consideración lleva el nacimiento del maestro de Nazareth a seis o siete años antes. El año 2000 europeo es en realidad el año 2006 o 2007 del nacimiento de Cristo.

Durante unos mil años, se contaba el inicio de los años cristianos en “pascua”, que es una fecha judía correspondiente al calendario lunar sumerio. En el año europeo 1564, el rey Carlos IX de Francia ordenó, por un edicto, que el año civil comenzaría el 1 de enero; marcando una diferencia con el calendario religioso de los cristianos.

Contando a partir del año 325, en el año 1582 de la cuenta europea, el calendario juliano había acumulado un adelanto de 9.724152 días con respecto al equinoccio de primavera, por lo que el “papa” Gregorio XIII hizo eliminar diez días, haciendo saltar el calendario del 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de ese mismo año. Estableció que el año 1600 europeo sí sería bisiesto.

Además, ordenó que no fuesen bisiestos los años centenarios que no sean divisibles por 400: 1700, 1800 y 1900. El año 2000 europeo sí se estableció que fuese bisiesto. Es decir, además de los divisibles por cuatro, únicamente son bisiestos los años divisibles simultáneamente por cien y por cuatrocientos. El ciclo de los años gregorianos es de 400 años.

Así, en promedio, el año gregoriano tiene una duración de 365 días, 5 horas, 49 minutos, y 12 segundos, es decir, 365.2425 días, resultado de promediar trescientos tres «años civiles» de 365 días y 97 «años bisiestos» de 366. Esto es 26 segundos más que el año trópico. La realidad es que el tiempo “gregoriano” nunca coincide con el tiempo astronómico: o está adelantado o está atrasado.

Considerano que cada año de nuestro cauhpohualli es de 365.25, que equivale al año juliano europeo, el ciclo de 130 años resulta ser 129 años de 365.25 y un año de 364.25, se tiene que nuestro año promedio es de 365.2423077, lo cual resulta más cercano al año trópico que cualquiera de los europeos: resulta sólo 0.0001077 de día mayor, es decir, 9 segundos 305 milésimas de segundo 28 cienmilésimas mayor.

En resumen, para que se tenga que hacer el descuento de un día entero en nuestro cauhpohualli, deberán pasar 9,285 años, tiempo en el cual los europeos que siguen el calendario gregoriano habrán hecho tres descuentos, uno cada 3,323 años. Esto hace evidente que tocauhpohualtain ‘nuestra venerada cuenta del tiempo’ es tres veces más exacta que la cuenta de los europeos.

°° La Cuenta Tolteca del Tiempo

Para ubicar la cuenta tolteca del tiempo conviene empezar con una «adivinanza» que recopiló de sus informantes nahuas Bernardino de Ribeira, llamado Sahagún: ¿zazan tlein o, xoxouhqui xicaltzintli, momochitl ontemi?, Aca quittaz tozazaniltzin tlaca nenca ilhuicatl. ‘qué es eso que es azul jícara, de collares de palomitas llena; alguno puede ver que nuestra adivinanza así falsamente es cielo’.

Los diccionarios bilingües traducen la palabra nahua ilhuicatl con la palabra española “cielo”. Aunque se puede decir que aparentemente esto es cierto, al conocer el origen de la palabra nahua se puede constatar que el sentido esencial es muy diferente. La palabra castellana “cielo” tiene una connotación espacial, mientras que ilhuicatl tiene un referente temporal. Conviene abundar a este respecto.

Para seguir, vale decir que la desinencia -catl suele aparecer en sustantivos derivados de verbos: para indicar un hecho consumado. Así, miccatl ‘muerte’ es el hecho consumado del verbo miqui ‘morir’: nomicca ‘mi muerte’, peuhcatl ‘comienzo’ es la acción consumada de del verbo pehua ‘comenzar’: topeuhca ‘nuestro comienzo’, etc.. Estos derivados generalmente aparecen en los diccionarios en su forma poseída.

Considerando que ilhuicatl pertenece a esta categoría lingüística, es la acción consumada del verbo ilhuia, que se utiliza generalmente con el sentido de ‘contestar algo a alguien’, aunque viene a ser de la familia del verbo iloa ‘regresar’, ‘retornar’, ‘volver’, de la misma forma en que se tiene poloa ‘perder’, ‘destruir’, polihui ‘perecer’, ‘perderse’, destruirse’ y polhuia ‘perder algo a alguien’, ‘borrar algo a alguien’.

En este contexto, el verbo ilhuia también significa ‘regresar’, ‘retornar’, ‘volver’; por esto mismo, la palabra ilhuicatl viene a ser un hecho consumado: ‘regreso’, ‘retorno’, ‘vuelta’. Al reflexionar un poco, se puede ver que los momochitl ‘collares de palomitas de maíz’ de la adivinanza infantil no son otra cosa que las constelaciones de estrellas que cada noche “regresan”, “retornan”, “vuelven”.

Lo que ocurre con las zizitlaltin ‘estrellas’ ocurre con tonatiuh ‘va calentando’, con metztli ‘luna’, con tlahuizcalpantecuihtli ‘protector de la alborada’, et cetera: todo retorna cada nuevo día o cada nueva noche. Con esto se puede ver que la palabra ilhuicatl efectivamente viene a significar ‘retorno’ o si se quiere ‘versario’: como en “aniversario” ‘lo que retorna cada año’. Mejor aún, ilhuicatl significa ‘lugar de retorno’.

Aquí cabe señalar que existe una coincidencia con la palabra latina universum ‘lo que se vuelve al unísono’, ‘lo que gira unitariamente’ de versare ‘volverse’, ‘girar’. Esto hace que el universo sea algo «vivo». El origen de esta palabra, “universo” en el dialecto español, nos hace ver que la adivinanza de nuestros abuelos tiene un sentido profundo: el retorno continuo de lo que forma el universo.

En el «tiempo», cahuitl en lengua nahua, cíclicamente, cada uno de nosotros se manifiesta como tonalli ‘energía brillante’ y como nahualli ‘energía obscura’. Esto se puede ver claramente al considerar la secuencia de los lapsos día y noche. La “energía diurna” y la “energía nocturna” son complementarias. Nuestro cerebro trabaja emitiendo «ondas beta» durante el día y «ondas alfa» mientras dormimos.

Colectivamente, cósmicamente, somos tonaltzintli ‘sagrada energía brillante’ y nahualtzintli ‘sagrada energía obscura’. Los periodos de energía brillante son lo que en castellano se ha llamado «sol», epocas de gran pujanza civilizatoria, los periodos de energía obscura vienen a ser lo que bien se puede llamar «luna», ya que son épocas de descanso civilizatorio. Ambas épocas retornan cíclicamente.

Al concluir cada «luna» empieza un nuevo «sol», al concluir éste empieza una nueva «luna». Esta secuencia hace que se forme un ciclo. En castellano este ciclo bien puede ser nombrado «era», ya que es una ‘cronología que se inicia en un hecho histórico particular’, en este caso el nacimiento de un nuevo sol. En lengua nahua a estos ciclos bien se les puede llamar ilhuicayotl ‘esencia del retorno’.

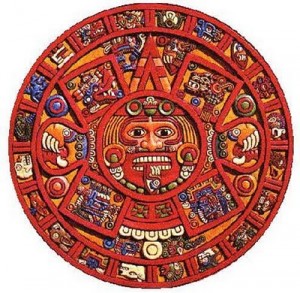

Cada «era tolteca», tonaltzintli, se identifica con un nombre particular: Atonatiuh ‘sol de agua’, Tlachitonatiuh ‘sol de tierra’, Ehecatonatiuh ‘sol de aire’, Tletonatiuh ‘sol de fuego’, et cetera. Esta forma de nombrar las «eras toltecas» varía según las fuentes. Al leer el Tonalmachiyotl ‘piedra de energía’, más conocida como Calendario azteca, cabe tener presente que los «soles» se nombran por su energía natal.

En dicho monumento, los tenochcas ostentan su identidad tolteca al tiempo que exponen su propio avance. Al lado derecho de la parte alta del círculo central aparece ze tecpatl ‘uno pedernal’, marcando la tradición tolteca de que todos los soles iniciaron en un año uno pedernal, tal como lo señala el investigador Manuel Orozco y Berra en su obra Historia antigua y de la conquista de México.

Asimismo aparece junto el compañero diurno del tlapohualli ze ‘numeral uno’: Xiuhtecuihtli ‘protector de la hierba’, nombre tolteca del fuego. En la cuenta de cincuenta y dos años registrada en las páginas centrales del Códice Borbónico, tanbién aparece Xiuhtecuihtli ‘protector de la hierba’ como compañero nocturno del ilhuitl ze tecpatl ‘retorno uno pedernal’. Esta coincidencia es significativa.

Cada uno de los cinco soles enmarcados en dicho círculo central de la Piedra de los soles están inscritos, de derecha a izquierda, como una fecha calendárica: nahui ocelotl ‘cuatro ocelote’, nahui ehecatl ‘cuatro viento’, nahui quiyahuitl ‘cuatro lluvia’, nahui atl ‘cuatro agua’ y nahui olin ‘cuatro movimiento’. Existe correspondencia de estos “nombres” con la registrada por fuentes toltecas.

Cada uno de los cinco soles enmarcados en dicho círculo central de la Piedra de los soles están inscritos, de derecha a izquierda, como una fecha calendárica: nahui ocelotl ‘cuatro ocelote’, nahui ehecatl ‘cuatro viento’, nahui quiyahuitl ‘cuatro lluvia’, nahui atl ‘cuatro agua’ y nahui olin ‘cuatro movimiento’. Existe correspondencia de estos “nombres” con la registrada por fuentes toltecas.

Además de los nombres, en el presente aún tenemos versiones encontradas de la secuencia de los soles. Es por lo mismo que conviene empezar por el principio: re ubicarnos «aquí» en el Universo y «ahora» que recién ocurrió el gran estruendo, lo que mucha gente conoce en inglés como big bang ‘gran tronido’. Esto nos permite estar cerca y junto a nuestros abuelos anahuacas.

Los cambios en el universo los percibimos como «retornos»: al cambiar el espacio tomamos conciencia del tiempo. Esto aparece representado en tocauhpohualtzin ‘nuestra venerada cuenta del tiempo’ en forma de figuras duales conteniendo una imagen y un numeral: las imágenes son tomadas del espacio y los numerales del tiempo; por lo tanto la secuencia es dual.

De muy antiguo, los pueblos nahuas consideraron vital el conocimiento de los “retornos de la jícara celeste”, como base para la propia plenitud alimentaria, emotiva y mental. Esto hizo necesario establecer observatorios para contar con precisión los retornos de todas las “pupilas” de la jícara azul: el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas. Los centros astronómicos de Tenochtitlan-mexihco fueros destruidos.

No únicamente hay que hablar de destrucción de las edificaciones. Desde el inicio de la invasión española, quienes hablan castellano han realizado esfuerzos descomunales para destruir la «conciencia» anahuaca de los ciclos para, es su lugar, imponer el «esquema mental» de origen mediterráneo que habla de un tiempo lineal: que inició con la “creación” y terminará con “el juicio final”.

Esta fuerza destructiva de los invasores ha disminuido. A partir de la insurrección del “monje agustino” Martín Lutero, ocurrida en el año europeo 1517, la credibilidad de la iglesia imperial de Roma ha ido menguando: Lavoisier en el año cristiano 1774 y Darwin en el año1859 de la cuenta europea eliminaron cualquier resto de credibilidad que pudiera dar fuerza a dicha institución europea medieval.

Este debilitamiento ha permitido que no pocos mexicanos empiecen ya a reconocer la vigorosa actualidad de nuestra cuenta cíclica del tiempo. Cada vez más investigadores independientes han hecho suya la cuenta anahuaca del tiempo y han comenzado a re valorar los centros arqueológicos que poseen observatorios en donde de hacían mediciones astronómicas del paso del tiempo.

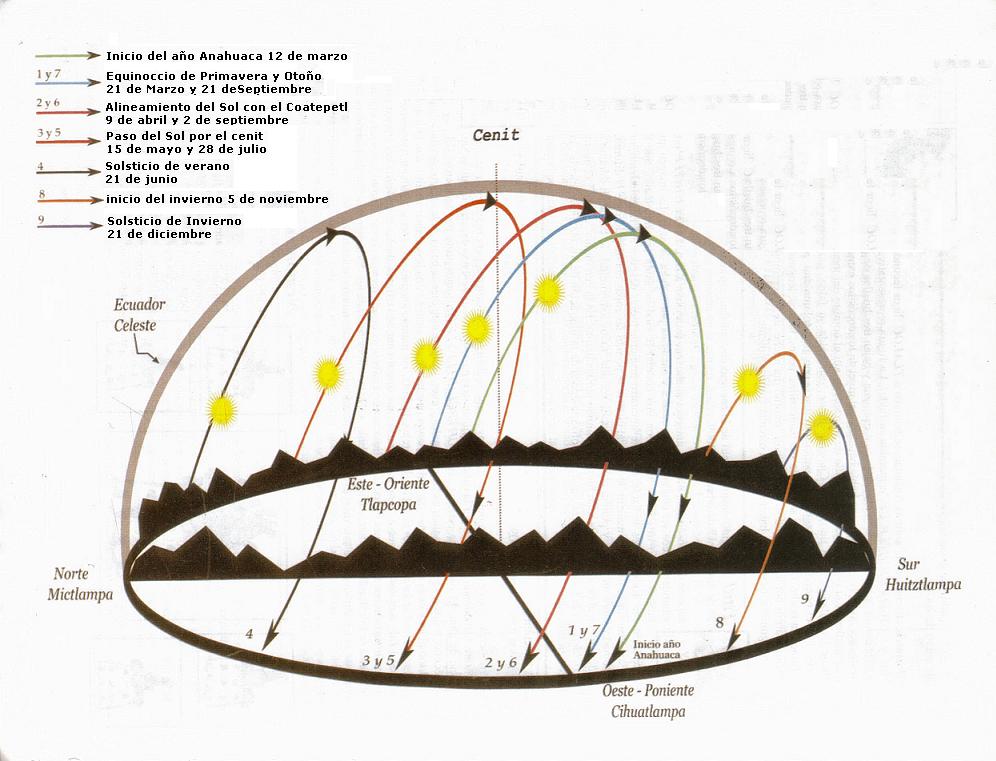

De los que se conservan, el más conocido de estos observatorios es el de Xöchicalco ‘en la casa florida’, existe allí una cueva que se ilumina el día en que ocurre el solsticio de verano. Considerando su posición en la xoxouhqui xicaltzintli ‘jícara azul’, además de los cuatro puntos de retorno mencionados, se vuelven importantes los pasos de la Tonateötl ‘pupila radiante’ por el cenit, cuando el sol se come su sombra.

En todos estos casos se esta tomando como concepto de xihuitl «año» ‘el tiempo transcurrido para que retorne el Sol a un punto de referencia en la xoxouhqui xicaltzintli’. La duración de un xihuitl ‘año’ está definida por el retorno de la Tonateötl ‘pupila radiante’, nombre nahua del Sol, al mismo punto de salida en el horizonte o paso por el cenit. Para contar estos «ciclos anuales» hace falta una base.

Nuestros abuelos, conscientes de lo cíclico del tiempo, tomaron como base el «retorno diario» del sol, es decir, en lengua nahua ilhuitl, que es un ciclo completo de tonalli ‘día’ y nahualli ‘noche’. En el presente, por influencia del castellano, muchos traducen ilhuitl por ‘fiesta’ o por ‘cualquier día’. Esto es solo una parte de la dialectalización del nahuatlahtolli ‘hablar armonizante’ originada por la invasión española.

Como quedó escrito arriba, atendiendo a su etimología, ilhuia, hermano de iloa ‘regresar’, al igual que polhuia ‘perder’ lo es de poloa ‘perder’, la palabra ilhuitl significa ‘regreso’, ‘retorno’. Cabe decir que ilhuitl es un derivado «temporal» de ilhuia, mientras que ilhuicatl es un derivado «espacial», por esto, la traducción más cercana para ilhuitl es ‘tiempo de retorno’, mientras que para ilhuicatl es ‘lugar de retorno’.

Los puntos de «retorno» más notables son: el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño. En sus precisos observatorios, nuestros abuelos encontraron que un xihuitl ‘año’ tiene una duración de 365 ilhuitl ‘día’ y un cuarto de ilhuitl ‘día’, es decir, 365.25 ilhuitl ‘día’. La cuenta de los xihuitl ‘año’ fue llamado xiuhpohualli ‘cuenta de año’ por nuestros abuelos nahuas.

Cada año manifiesta una fuerza armonizante característica, la cual fue identificada por nuestros abuelos toltecas de acuerdo a su propia cosmopercepción. Así, ellos caracterizaron cuatro tipos de año: calli ‘casa’, tochtli ‘conejo’, acatl ‘carrizo’ y tecpatl ‘pedernal’. Esta fuerza armonizante se sigue manifiestando en nuestra patria, que sigue siendo Anahuac ‘anáhuac’, aunque sea llamada Estados Unidos Mexicanos.

La influencia de un toxiuhpohtzin ‘nuestro compañero de año’ en nuestra energía natal es la misma que manifiesta un tocemilhuiuhpohtzin ‘nuestro compañero de retorno’ del mismo nombre, aunque más diluida: un tiempo 365.25 menor. Además de esta influencia, recibimos la influencia del rumbo respectivo y sus respectivos ilhuicapohtzin. Cada uno de los cuatro tipos de año tiene características propias.

Los años tecpatl ‘pedernal’ o ‘cuchillo de pedernal’ están marcados por el rumbo Mictlanpa ‘hacia entre los muertos’ ‘norte’, con el color negro y con Tezcatlipoca ‘su humear del espejo’, símbolo de nuestra memoria ancestral, de nuestro «inconsciente colectivo», en fin, de nuestra conciencia ética. Estos años impulsan a investigar el conocimiento; son años de: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, et cetera. En la tradición tolteca, cada uno de los cinco «soles» que han brillado sobre Anáhuac empezó en un año ze tecpatl ‘uno pedernal’.

Los años calli ‘casa’ simbolizan la tierra en tanto que es habitación del hombre y nuestro propio cuerpo, que es nuestra habitación primera. Cósmicamente se relaciona con el rumbo Zihuatlanpa ‘hacia entre las mujeres’, ‘poniente’. Es el poniente en el momento del ocaso, con el color rojo del atardecer y con Xipeh Totec ‘dueño de sexo, nuestro protector’, símbolo de nuestra energía vital.

Los años tochtli ‘conejo’ son una representación de la fecundidad de la tierra, debido a la costumbre es este animal de anidar en cuevas que cava en la tierra. Como es el conejo, los años regidos por este signo suelen tanto ser imprevisibles cuanto abundantes. Se relacionan simbólicamente con el Huitztlanpa ‘hacia entre las espinas’ “sur” y con el color azul turquesa.

Cósmicamente, los años acatl ‘cañavera’ están relacionados con el rumbo Tlapcopa ‘hacia el lugar de la luz’ ‘oriente’, con el color amarillo y con Quetzalcohuatl ‘gemelo precioso’, símbolo de nuestra sabiduría cósmica. Los años acatl ‘cañavera’ se caracterizan por la inteligencia analítica, por la búsqueda de lo trascendente, del conocimiento, de la sabiduría cósmica.

Para establecer su cuenta del tiempo, nuestros abuelos acudieron a nuestra concepción cósmica dual: cada uno de nosotros al mismo tiempo es persona y cosmos. Esto es, cada uno de nosotros es Ometeötl ‘pupila doble’ y Ometeotzintli ‘fuerza armonizante doble’, que en la xoxouhqui xicaltzintli ‘gran jícara azul’ se marcan por una gran pupila nocturna, metztli ‘luna’, y por una diurna: tonatiuh ‘va calentando’, ‘sol’.

Con este referente se desarrolló una metzpohualli ‘cuenta de lunas’ o ‘cuenta de meses’, que es el equivalente de lo que los europeos llaman calendario. El «referente cósmico» para esta cuenta dual del tiempo fue el xihuitl ‘año’, de 365.25 ilhuitl ‘retorno’. Como referente humano se usó nuestro tiempo de gestación, totemamalizcahuitl, es decir el otztilizcahuitl ‘tiempo de embarazo’, 273 días.

Cabe aquí una aclaración. Al no conocerse con precisión el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, el tiempo de embarazo se cuenta a partir del inicio del último sangrado menstrual. Este hecho es visible. Se sabe que la ovulación ocurre trece días después de este sangrado. Esto hace evidente que, en realidad, el embarazo en sí toma 260 días.

Nuestros abuelos armonizaron ambas cuentas, el xiuhpohualli ‘cuenta de años’ y el otztilizcahuitl ‘tiempo de embarazo’, descomponiendo factorialmente ambas cifras en 360 días + 5.25 días y 260 días + 13 días, a este periodo de 260 días se le llamó tonalpohualiztli ‘cuenta de energías [natales]’. Así, resulta que 360 días es igual a 18 veces 20 días y que 260 días es igual a 13 veces 20 días o 20 veces 13 días.

El lapso cósmico, el xihuitl ‘año’, se dividió en dieciocho metztli ‘luna’ ‘mes’ de veinte ilhuitl ‘retorno’ y en un periodo de 5.25 ilhuitl ‘retorno’ llamado nemontemi. Cada uno de los ilhuitl ‘retorno’ fue identificado con una imagen, es decir, con una representación espacial. La secuencia fue marcada por un numeral, que contiene la marcha del tiempo. Así, cada ilhuitl ‘retorno’ se representa de manera dual: espacio y tiempo.

Para ubicar mejor la conceptualización espaciotemporal de nuestros abuelos es preciso tener presente que para unir ambas cuentas, la cósmica y la humana, se utilizaron veinte imágenes espaciales para representar los correspondientes ilhuitl ‘retorno’. Estas imágenes son la base de la correlación dual del tiempo: nuestro tiempo cósmico y nuestro tiempo humano.

Conviene hacer aún otro esclarecimiento. El nombre con el cual nuestros abuelos indentificaron al conjunto de estos cenpohualilhuitl ‘veinte retornos’ es metztli ‘pierna’, ‘luna’, ‘mes’. Este vocablo nahua está documentado ampliamente por muchas fuentes. Rémi Siméon consultó muchas de dichas fuentes y por esto da este significado, incluso da los nombres de los dieciocho metztli ‘mes’.

En el presente, algunos estudiosos de nuestra cuenta tolteca del tiempo han dado en llamar “veintenas” a los metztli ‘mes’. Al parecer, utilizan el sufijo na, presente en: semana ‘periodo de siete días’, decena ‘periodo de diez días’, quincena ‘periodo de quince días’, et cetera. Buscan apoyar este nombre con palabras nahuas. Las palabras que usan no significan “veintena”, es decir, el concepto abstracto.

Quizás una mejor forma de hablar en castellano del concepto nahua metztli ‘mes’ sea «veintenario», que vendría a ser ‘periodo de veinte días’, de la misma manera en que novenario es ‘período de nueve días’ en donde cada uno de los nueve días resulta importante. Este nombre, «veintenario», en buena medida resulta tan cuestionable como el usual de “veintena”.

La fuente más acreditada de las que utilizan la palabra castellana “veintena” para traducir la palabra nahua metztli es Cecilio Robelo; quien, en su Diccionario de mitología náhuatl, en la entrada correspondiente afirma textualmente: “A cada una de estas diez y ocho porciones de días le dieron el nombre de Veintena, porque se componía de veinte días, Cempoaltonalli.”.

De la lectura del texto se desprende que “quienes le dieron el nombre de Veintena” fueron “los mexicanos”, es decir, los tenochcas. Lo que resulta intrigante es cómo Robelo usa la palabra cenpohualtonalli ‘energía veinteada’. El lo usa en el sentido de “veinte días”, pero no presenta la palabra nahua correspondiente a “veintena”, ni modo que los tenochcas hayan usado la palabra castellana.

También presenta Cecilio Robelo la entrada Metztlapohualli (Metztli, luna; tlapohualli, cuenta: «cuenta de la luna»), que él acertadamente corrige a metzpohualli. Allí explica que existe duda sobre la antigüedad de dicha palabra, plantea la posibilidad de que sea un neologismo creado por los “frailes”. En realidad, es muy lógico pensar que sea simplemente «cuenta de los meses», es decir, calendario.

En la página 11 de su libro Cauhpohualli, Cómputo del tiempo azteca y su correlación actual, el profesor Arturo Meza Gutiérrez afirma textualmente: “El cenpohuailhuitl [sic], cecenpoailhuitl [sic] y cenpouatonalli [sic], es una veintena, un grupo de veinte días llamado en las fuentes [sic] inadecuadamente [sic] mes o metztli, que significa luna, sin que tenga relación con un periodo lunar.”.

Por ser una afirmación de un acucioso investigador de nuestra raíz autóctona, es necesario abundar a este respecto. Como el profesor Meza no cita puntualmente “las fuentes” que él consultó para afirmar que “inadecuadamente” llaman “mes o metztli” a cada uno de los dieciocho periodos de veinte días, no es posible un esclarecimiento de todas “las fuentes” que el profesor Meza Gutiérrez censura.

Quizás la fuente más confiable para conocer la nomenclatura nahua de nuestra cuenta del tiempo sea la de los informantes de Sahagún. El se reunió en Tepepulco y en Tlatelolco con nahuahablantes que poseían amoxtli ‘libro’, en los cuales leían la información que decían verbalmente al “fraile”. Con nahuahablantes que anotaban con el alfabeto latino, él registró la palabra original de sus sabios informantes.

Es bien sabido que toda la información recibida por el “fraile” fue presentada en doce libros, que se conservan hasta el presente; el conjunto de los cuales se conocen como Códice Florentino. Actualmente ya existen diferentes ediciones de esta obra, tanto facsimilares cuanto paleografiadas. La cita que se presenta aquí está tomada de una versión paleografiada, con adecuación ortográfica fonematizante.

El capítulo 20 del libro segundo, que trata sobre “las ceremonias”, empieza así: “Inic 20 capítulo, itechpa tlahtoa in ilhuitl, ihuan in nextlahualiztli: in quichihuaya, in ipan huel ic cemilhuitl metztli; in quitocayotiaya, in quihtoaya atl cahualo, ahnozo quahuitl ehua”. Lo que Sahagún traduce como: “de la fiesta y sacrificios que hacían en las calendas del primero mes, que se llamaba atlcahualo, o quahuitlehua”.

Aquí, al igual que en los encabezados del resto de los dieciocho metztli ‘meses’, aparecen las dos palabras censuradas por el profesor Arturo Meza Gutiérrez. La traducción aproximada del texto nahua viene a ser como sigue: ‘capítulo veinteavo, en él se habla del retorno, y del pago de deuda que se hacía en cada retorno completo del mes, el que se llamaba Atlacahualo, o Cuahuitlehua’

En nahua, se emplean las palabras ilhuitl ‘retorno’ y cemilhuitl ‘retorno completo’. Esto, lógicamente, habla de cada ciclo marcado por un “retorno” de la tierra en torno a su propio eje: como se conoce en el presente con el avance de la astronomía. Para atestiguar la verdad de esta afirmación, conviene aquí hablar sucintamente de una disciplina nacida en Bélgica hace menos de 100 años: la Endolingüística.

Dicha ciencia plantea que los humanos todos percibimos la misma realidad y la transformamos en palabras siguiendo patrones muy similares, esto de acuerdo a cada familia lingüística. Plantean que para formar las palabras, los humanos usamos «códigos binarios», entendidos estos como ‘dos sonidos consonantes que tienen referente espacio temporal’. Cada «código binario» funciona como machoni.

Así, en latín se usa el «código binario» T L, o el T R, para expresar el concepto de planeta: así tellus es equivalente de terra. Conceptualmente, un terremoto es un movimiento telúrico. Lo notable de esto es que en la lengua nahua se usa el mismo «código binario» para decir lo mismo: tlalli es ‘tierra’. Esto marca una misma percepción del «espacio». Es la misma manera de generar un «sustantivo».

En cuanto a la percepción del tiempo, también hay identidad perceptiva entre los antiguos latinos y los antiguos nahuas. Invirtiendo el «código binario» que genera un «sustantivo» se obtiene un «verbo» que describe lo que hace el sustantivo origen. En latín, invirtiendo los elementos se obtiene R T, dando el «verbo» rota ‘rotar’, haciendo lo mismo en nahua se obtiene el «verbo» olloti ‘rotar’.

Aunque lo anterior ya suene sorprendente, lo que sigue lo es aún más. Los antiguos latinos, al igual que los antiguos nahuas, usaron el sonido silbante, S en latín o Z en nahua, para marcar lejanía. Aplicando este sonido al «código binario» T L se obtiene en latín stella ‘estrella’ y en nahua zitlalli ‘estrella’. Esto no sólo resulta sorprendente sino que avala la traducción de ilhuitl como ‘retorno’, más que como “día”.

En efecto, tanto en latín cuanto en nahua resulta evidente que se percibe a nuestro planeta como un cuerpo sideral, es decir, de la misma categoría cósmica que una estrella. En consecuencia, la rotación de nuestro planeta es percibida en lengua nahua como un retorno. Por esto se percibe el “cielo” como una “gran jícara azul llena de collares de palomitas de maíz”.

Cabe mencionar que la palabra nahua momochitl es traducida por Sahagún, al tratar “de la fiesta que se hacían en las calendas del quinto mes, que se llamaba toxcatl”, como “maíz tostado”, agregando, “que cada grano es como una flor blanquísima”. En seguida afirma que las doncellas mientras danzaban tenían puestos en las cabezas unos capillejos [‘coronas’] compuestos en lugar de flores con “maíz tostado”.

Continúa Sahagún diciendo que las doncellas llevaban “también unos sartales de lo mismo”. La palabra castellana sartal se refiere al adorno que se lucía alrededor del cuello; lo que actualmente se llama collar, o sea, ‘cuentas ensartadas en un hilo cuyos extremos se unen’. Resulta extremadamente significativo que esta sea la «imagen» que se utilice en la adivinanza sobre el “cielo”.

Lo significativo resulta de la conexión entre «danza» y «estrella». La «danza cósmica anahuaca» se lleva a cabo en «círculo», es más, los actuales grupos de danzantes se autodenominan “círculos”. Al observar uno de estos grupos mientras danza se puede percibir claramente que forman un collar, cada uno de los danzantes viene a ser como una cuenta del collar. Todos danzan al unísono.

El ritmo del huehuetl ‘atabal’ es el que marca los movimientos cadenciosos de cada danzante. Al todos seguir la «cadencia» marcada por quien toca el huehuetl ‘atabal’, los sonidos se manifiestan como movimiento de los cuerpos. Esto significa que existe unidad entre el «espacio», que percibimos con los movimientos de los danzantes, y el «tiempo» que percibimos a través de los sonidos del tambor.

Esta coincidencia resulta natural al tomar en cuenta que está expresada en nahuatlahtolli ‘hablar armonizante’, caracterizado por una cadencia musical mántrica. Lo anterior ya permite percibir que la lengua nahua es el factor de armonía personal con todo nuestro entorno. Desde muy antiguo, nuestros ancestros anahuacas han trabajado para hacer permanente esta armonía.

Así, ya se puede concebir nuestra realidad como una realidad dual: tanto en espacio cuanto en tiempo. Como quedo expuesto más arriba, cada uno de nosotros manifiesta dualidad tanto en tiempo cuanto en espacio. En este momento conviene precisar esta dualidad temporal: el «tiempo» que corre somos todos, el «tiempo» propio de cada uno de nosotros es el de nuestro momento de nacimiento.

Cada «sol» tolteca es en realidad el gran momento histórico de cada uno de los pueblos que guía su diario vivir por la cuenta tolteca. Existen cuentas del tiempo que son afines con la tolteca, notablemente la maya, la zapoteca, la mixteca y la totonaca. Es por esto mismo que un códice que pertenece a uno de los pueblos anteriores puede ser leído por cualquiera de los demás: continenen el mismo marco conceptual.

Lo anterior es una de las tantas pruebas que hay para demostrar que el «pensar ometeoico» es más evolucionado que el actual “pensar científico” de los europeos. Durante la llamada Edad Media los europeos tuvieron una época de gran retroceso que oscureció las luces que los antiguos latinos sí poseyeron. Baste recordar que en 1633 intentaron quemar a Galileo por decir que la tierra rota.

Volviendo al esclarecimiento del uso de “mes” y “metztli”. Es preciso señalar que el profesor Arturo Meza Gutiérrez presenta en su libro evidentes fallas lingüísticas, como usar “cenpoa” como raíz de cenpoalli, cuando la raíz es cenpoal, o cenpohual. No es un error tipográfico, ya que se repite en los tres derivados anotados arriba. Es error de manejo de la lengua nahua.

En estricto apego a la verdad, hay que reconocer que, aunque no se puede justificar, este error es explicable por la dialectalización del nahuatlahtolli ‘hablar armonizante’, misma que se inició con la invasión española encabezada por Hernán Cortés. Incluso muchas comunidades nahuahablantes actuales padecen de esta intromisión del castellano en todas nuestras lenguas: degradándolas día tras día.

En cuando al concepto en sí, lo primero que hay que señalar es que para marcar la diferencia entre un simple «conjunto» y el del «periodo» correspondiente, o “veintena”, en lengua nahua se usa el sufijo yotl o bien el sufijo cayotl. Para comprender la diferencia, cabe recurir a dos palabras: zenpohualxihuitl ‘veinte años’, zenpohualxiuhcayotl ‘periodo de veinte años’. No existe tal forma para “veintena” de días.

Aunque para los ilhuitl ‘retorno’, traducido normalmente como “día”, sí existe una palabra para el conjunto de veinte “días”, que es cenpohualilhuitl ‘veinte retornos’, no existe otro vocablo para dicho periodo que no sea metztli ‘mes’, palabra ampliamente documentada en los primeros escritos con caracteres latinos. Escribir aquí otra palabra nahua para “veintena” o «veintenario» sería una aberración.

Nuestra tarea actual más importante es unir lo hablado por quienes han conservado su lengua materna con lo que se conserva con caracteres latinos de nuestras lenguas. Los actuales mexicanos tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestras lenguas autóctonas con fuerza propia. Es importante limpiarlas de todo aquello que las degrada y las debilita: sólo así nuevamente seremos fuertes.

Con este pensar en mente, cabe tener presente que la palabra cecenpohualilhuitl significa literalmente ‘cada veinte días’. Incluso aparece en el diccionario de Rémi Siméon la palabra cecempoalihuitica, un adverbio que es traducido como ‘cada veinte días’, con las raíces: cecempoalli, ilhuitl, ca. Justo abajo, se puede leer cecempoalli que es traducido como ‘de veinte en veinte’.

La tercera palabra nahua que se ha tratado de imponer como equivalente del castellano “veintena” es cenpohualtonalli que significa lisa y llanamente ‘veinte energías’. Es indudable que cada uno de los veinte ilhuitl ‘retorno’ es acompañado no de una tonalli ‘energía’ sino de múltiples: del rumbo, la de la trecena, la del mes, la del año, et cetera. Pero este es otro asunto, muy diferente de la palabra “veintena”.

Además de marcar una correspondencia con la energía aportada cada ciclo día noche, en la cuenta tolteca de los veinte ilhuitl ‘retorno’ se marca si dicha energía es «masculina» o «femenina», también se marca el rumbo de cada uno de dichos ilhuitl ‘retorno’. Asimismo, cada uno de los ilhuitl ‘retorno’ llega acompañado de una fuerza armonizadora definida.

El eje oriente-poniente es femenino y el eje norte-sur es masculino. Esto es natural. En ambos ejes hay una correspondencia con nuestra totalidad cósmica: Ometecuihtzintli ‘magno protector dual’, que se manifiesta masculino, y Omezihuatzintli ‘magna paridora dual’, fuerza de naturaleza femenina. En consecuencia todo es indisolublemente masculino y femenino.

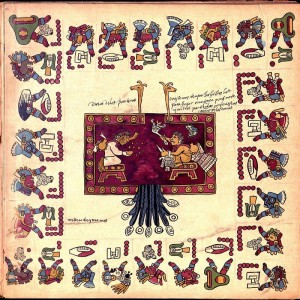

Estas fuerzas cósmicas aparecen descritas en los tonalamatl ‘papel de energía’. Desgraciadamente, los actuales mexicanos no hemos aprendido a leer esta información. Los amoxtli ‘libro llamado códice’ que describen esta sabiduría, como el llamado Borgia, aún resultan muy obscuros para nosotros. Nadie ha logrado leer completa la información que contienen: sólo una parte de ella. Aún tenemos que esforzarnos.

Es necesario tener presente esto también al leer lo que sigue a continuación. Los párrafos que siguen son más hipótesis que teoría. Se trata de un ejercicio de hacer lógica la poca información de los amoxtli que ya podemos leer en la actualidad. Sin embargo, al hacer el presente intento intelectual se busca que otros estudiosos, con más luces quienes participamos en este trabajo, encuentren un camino más certero.

Cada ilhuitl ‘retorno’ viene acompañado por una energía diurna y por una energía nocturna, es decir, por una fuerza armonizante masculina y por una fuerza armonizante femenina. Quizás sea mejor decir que cada momento del devenir del tiempo es acompañado de un conjunto amplio de fuerzas de naturaleza femenina armonizadas con otro gran conjunto de fuerzas de cualidades masculinas, o viceversa.

Nuestra tarea prioritaria en el presente es tomar conciencia plena de todas estas fuerzas. Para este fin es que conviene tratar de encontrar alguna estructura que nos permita darnos cuenta de su interacción en el espacio y en tiempo en el cual ocurre nuestro vivir. Nos hace falta percibir con claridad, entender, comprender cómo nuestras fuerzas cósmicas interactúan con nuestro diario vivir.

En el referente espacial de los zenpohualilhuitl ‘veinte retornos’ que forman un metztli ‘mes’, los cuales enmarcan totonaltzin ‘nuestras sagradas energías humanas y cósmicas, el tiempo cotidiano se indica con una numeración de uno a trece, así, esta puede ser identificada con la palabra nahua tonalpohualoni ‘con lo que se cuenta energía’. En castellano se puede llamar «trecena».

Cada uno de los «numerales» de la trecena aporta energías propias. De información obtenida de diferentes códices, se puede decir que cada tlapohualtetl ‘numeral’ que integra una trecena tiene su tonalpohtli ‘compañero diurno’, su nahualpohtli ‘compañero nocturno’ y su patlanpohtli ‘compañero aéreo’, representado por un ave o por una mariposa.

Al unir los veinte ilhuitl ‘retorno’ con los trece tlapohualli ‘numeral’ se tiene nuestra cauhpohualli ‘cuenta de tiempo’ que es dual: une armoniosamente la realidad cósmica. Así, el «espacio» y el «tiempo» se integran de la manera en que Jung descubrió hace poco: a través de la «causalidad» y la «sincronicidad». Al igual que el universo, nuestra cuenta del tiempo es algo vivo.

Así es como se configuran las tonalpohualli ‘cuenta de energía’, que Sahagún traduce como «trecena», pero que bien puede llamarse «trecenario» en castellano, ya que es un conjunto de trece ilhuitl ‘retorno’, cuya cuenta de veinte se llama zemilhuitlapohualli ‘cuenta completa de retornos’, llamada “círculo de doscientos y sesenta días” por Sahagún, que equivale a un total de trece metztli ‘mes’.

Cada tonalpohualli ‘cuenta de energía’, o «trecenario», es identificada por el ilhuitl ‘retorno’ con que empieza, que es llamado machiyotl ‘marca’, ‘señal’, traducida como “signo” por Sahagún, quizás por recordarle los “signos del Zodiaco” sumerios. Cada uno de los numerales con su respectivo ilhuitl ‘retorno’ es identificado como calli ‘casa’, que Sahgún traduce como “carácter”.

La primera calli ‘casa’ es la que imprime su marca al resto del «trecenario». En lengua nahua, se dice que la primera «casa» arrastra a las demás, es decir, que las demás «casas» son como vagones de ferrocarril arrastrados por la primera. Se dice que todas las «casas» del trecenario pertenecen a la primera. Es muy importante tomar en cuenta esta consideración.

Hay que tener presente que cada «trecenario» está marcado por las mismas características del ilhuitl ‘retorno’ correspondiente y son alternativamente tepileh ‘femenino’ y tepöleh ‘masculino’ y, asimismo, que siguen la secuencia oriente, norte, poniente, sur. Las fuerza armonizante acompañante de cada «trecenario» no corresponde a la de cada ilhuitl ‘retorno’, es diferente.

Así, cada nuevo ciclo día noche llega acompañado de la fuerza armonizante del tlapohualtetl ‘numeral’ correspondiente. Esto es válido también para los xihuitl ‘año’. Al todos nosotros ser parte de la gran totalidad ometeoica, lo que en castellano se llama universo, todos participamos de las fuerzas armonizantes que actúan en el cosmos. Al mismo tiempo cada uno posee su propia energía natal.

Como quedó escrito, el tiempo que corre día con día es colectivo. El tiempo que corría en el momento de nuestro propio nacimiento pertenece a cada quien. Nuestra diaria tarea consiste en armonizar nuestra propia energía natal con la energía colectiva, la del tiempo que corre, la del día que transcurre, que es un conjunto de energías que se manifiestan al mismo tiempo. Tener éxito cada nuevo día no siempre es fácil.

Periódicamente nuestra energía personal y nuestra energía cósmica «se amarran». Esto se vuelve evidente al multiplicar 360 días por 13 se obtiene un total de 4680 días, cifra que también se obtiene multiplicando 18 por 260 días. Esto es un tlalpilli ‘amarre’ y equivale a 13 xihuitl ‘año’. Cuatro tlalpilli forman un xiuhmolpilli ‘atado de años’, que son 52 años en total.

En su Memorial breve de la fundación de Culhuacan, Chimalpain registra en el ome acatl xihuitl ‘año dos cañavera’, año 1091 europeo, “Nican ypan in yn icceppa yancuican oncan quilpillico yn inxiuhtlapohual huehuetque mexica azteca teochichimeca oncan yn Acahualtzinco ynahuac S[an] Juan del Río.”. Esta versión respeta la escritura original de Chimalpain.

La traducción al castellano de dichas palabras es: ‘aquí en este [año] cuando [por] primera vez primeramente lo atan el su amarre de años los ancianos mexis aztecas teochichimecas allá en el Acahualtzingo cerca de San Juan del Río’. Esta referencia hace evidente que el concepto de xiuhmolpilli ‘atado de años’ fue generado por los mexihtin ‘mexis’.

Para unir los 52 años, los mexihtin ‘mexis’ utilizaron los 260 días de un zemilihuitlapohualli ‘cuenta completa de retornos’. Esto aparece notablemente en el Códice Borbónico. Las primeras veinte páginas son dedicadas a los veinte «trecenarios». En cada página, para cada ilhuitl ‘retorno’, se registran tanto el tonalpohtli ‘compañero externo’ cuanto el nahualpohtli ‘compañero interno’.

A cada año se le asignaron cinco retornos, con el nombre de nemontemi ‘se vive para completar completamente’. Esta palabra fue originada por los mexihtin ‘mexis’ y conservada por los tenochcah ‘tenochcas’. Porviene del verbo nemi ‘vivir [en el tiempo]’ en su forma nemoa ‘se vive’, ‘todos vivimos’; unida al verbo temi ‘llenarse’, ‘completarse’, unido al prefijo intensificante on.

Esta fue la gran aportación de los mexihtin ‘mexis’ a la cuenta del tiempo tolteca. Ellos innovaron la cuenta que recibieron agregando dos etapas más: el tlalpilli ‘amarre’ de trece años y el xiuhmolpilli ‘amarre de años’. Cada una de estas cuentas tiene su propia energía, tal como lo dejaron escrito nuestros abuelos tenochcah ‘tenochcas’ en el así llamado Códice Borbónico.

Para los mexihtin ‘mexis’ siempre fue importante la cuenta del tiempo. Cada inicio del año hacían una ceremonia de xiuhmolpiliztli ‘atadura de año’, en la cual ataban una acatl ‘cañavera’ a un atado previo. Se hacían cuatro atados de trece años, cada uno de los cuales se llama tlalpilli ‘atado’. Por ser ellos los originadores de esta costumbre, conviene abundar a este respecto.

En el libro séptimo del Códice Florentino, cuyo título es “Libro septimo, que trata de la astrologia, y philosophia natural; que alcançaron, estos naturales, de esta nueua españa”, aparece en el capítulo séptimo el título: “Inic chicome capitulo, itechpa tlatoa: in xiuhtlapoalli, in xiuhtonalli”, en castellano, ‘el séptimo capítulo, en el que se habla de de la cuenta del año, de la energía del año’.

El capítulo empieza como sigue: “Ce tochtli. moteneoa: uitztampa xiuhtonalli, xiuhtlapoalli: matlacxiuitl omei tlahuica, taotlatoctia, tlatqui, tlamama.” ‘uno conejo, se dice que es la energía anual, la cuenta anual del sur, trece años acompañaba, era seguido su camino, era llevado cargando, era cargado’. Esto significa que durante los trece años del Tlalpilli ‘amarre’ se manifiesta la energía ze tochtli ‘uno conejo’.

Esto se especifica a continuación: “In muchipa cecexiuhtica, vel tlaiacatia, tlaiacan, quipeoaltia, ipeuhca muchioa, quitzintia in izquitetl xiuhtonalli in acatl, in tecpatl, in calli.” ‘cuando siempre de año en año bien encabeza [la energía del conejo], va adelante, la comienza, se vuelve su comienzo, empieza cada una de las energías anuales: la de la cañavera, la del pedernal, la de la casa’. Esta es la fuerza cósmica del uno conejo.

El capítulo continua como sigue: “In iehoatl acatl, mitoa: tlapcopa tonalli, iuhquinma, q. n. tlauilcopa xiuhtonalli: ipanpa ca umpa oalneci in tlauilli, in tlaneztia.” ‘del [año] cañavera se dice: energía del oriente, esto es, la energía anual del rumbo de la luz: porque de allí viene la luz, la claridad’, “Auh inic ei xiuhtonalli, iehoatl in tecpatl:” ‘y el tercer signo anual, el que es pedernal’.

Explica Sahagún: “moteneoa mictlampa xiuhtonalli, ipampa in mjtoa mictlampa: iuh quitoaia in veuetque, quilmach in in coac micoa: vmpa itztihui, vmpa tlamelaoa, vmpa tlatotoca in mimicque.” ‘se nombra energía de hacia entre difuntos porque se dice rumbo hacia el norte, así lo decían los ancianos, se dice que cuando uno muere allá se dirige, allá se encaminan los difuntos’.

Se explica aún más: “Iehica, in icoac aquin miquia, in oconchihiuhque, in oconquiquimiloque, in oconiilpique: vmpa quitlachialtiaya, vmpa quitztiltitimoltlaliaia.” ‘por lo tanto, cuando alguien moría, los que lo arreglaban, los que lo envolvían, los que lo ataban, allá lo hacían mirar, lo colocaban para que hacia allá mirara’. Esto esclarece por qué el norte en lengua nahua se llama ‘hacia entre difuntos’.

La descripción que hace Sahagún continúa: “Auh inic naui, tlanauhcaiotia, xiuhtonalli: iehoatl in calli moteneoa, cioatlampa tonalli. Ipampan iuh quitoaia, cioatlampa: quilmach, çan muchi cioa umpa onoque, aocaque toquichtin.” ‘y la cuarta, la cuarta en el orden, de las energías anuales: la que se nombra casa, es energía de mujeres: porque así se dice que en el poniente yacen sólo mujeres, ningún hombre’.

La cuenta se continúa. Al concluir cada uno de los trece años del tlalpilli ze tochtli ‘amarre uno conejo’ siguen los trece del tlalpilli ze acatl ‘amarre uno cañavera’, al terminar los cuales siguen los trece años del tlalpilli ze tecpatl ‘amarre uno pedernal’, se concluye con los trece años del tlalpilli ze calli ‘amarre uno casa’, hasta el año mahtlactlihuan yei calli ‘trece casa’.

De inmediato se levanta nuevamente el año ze tochtli ‘uno conejo’, para completar una nueva cuenta, otros 52 años. Es importante señalar que en el segundo año del tlalpilli ce tochtli, año ome acatl ‘dos carrizo’, se hacía la ceremonia de encendido del fuego nuevo, en el mes de panquetzaliztli ‘levantamiento de banderas’. Esta ceremonia se hacía en el cerro Huixachtlan ‘huizachal’, en Iztapalapa.

El último encendido del fuego nuevo antes de la invasión española se llevó a cabo en el año ome acatl correspondiente al 1507 europeo. El siguiente será el correspondiente al año europeo 2027, el cual será el encendido número 19 o 20, dependiendo de cuando se empiece a contar, si desde cuando se empieza amarrar el primer año o cuando ya se completó el primer xiuhmolpilli ‘atado de años’.

Cada año de un xiuhmolpolli ‘atado de años’ manifiesta la fuerza armonizante del acompañante interno correspondiente. De acuerdo a Francisco del Paso y Troncoso, los acompañantes nocturnos de los años son los mismos que los acompañantes nocturnos de los respectivos “días”.

Ahora bien, así como Ometeotzintli ‘gran fuerza armonizante dual’ tiene una manifestación espacial como Ometecuihtzintli ‘gran protector dual’ y como Omezihuatzintli ‘gran paridora dual’, también se manifiesta en el tiempo. Existe un ciclo formado por Tonaltzintli ‘hermosa energía radiante’, lo que en la tradición tolteca se llama «sol», y por Nahualtzintli ‘magnífica energía obscura’, sin nombre castellano.

Como anteriormente quedó escrito, ambos lapsos integran un ciclo, que bien puede ser llamado en lengua nahua ilhuicacayotl ‘esencia del retorno’, con un total de 1,144 años, ciclo que en castellano puede ser identificado como «era tolteca». Para tener congruencia, vale llamar «sol tolteca» al lapso de 676 años y «luna tolteca» al de 468 años. Con esto se tiene una nomenclatura castellana para este ciclo ometeoico.

Una era siempre se inicia con un acontecimiento importante. En el caso de la cuenta tolteca del tiempo, el hecho notable es el nacimiento de cada nuevo «sol». Así, se tienen ya cinco «eras toltecas»: la que se inició con el «sol» Nahui Ozelotl, la que principió con el «sol» Nahui Ehecatl, la del «sol» Nahui Quiyahuitl, la del «sol» Nahui Atl y la que tuvo al «sol» Nahui olin.

Cada una de dichas «eras toltecas» dio principio en un año ze tecpatl ‘uno pedernal’, tal como se puede leer en la parte alta del círculo central del Tonalmachiyotl ‘paradigma de las energías’. Para mantener la cuenta del tiempo acorde con los retornos del sol, se acordó que cada diez tlalpilli ‘amarre de 13 años’, un total de 130 años, dejar de contar un día entero.

Allí se establece que el segundo paso del sol por el cenit de Tenochtitlan-mexihco tiene que ocurrir siempre en un ilhuitl ‘retorno’ olin ‘movimiento’. Esto implica la contabilización de una serie de ciclos de rotación de la Tierra sobre su propio eje y un ciclo completo de traslación de nuestro planeta alrededor del sol. Todo esto medido sobre un punto específico de la superficie de la Tierra.

En la astronomía actual, la duración de un «año solar» se considera como ‘el tiempo que transcurre para que el planeta Tierra complete una revolución alrededor del sol’. Para contabilizar este tiempo se utilizan diferentes referentes, lo cual genera otras tantas duraciones. Esto puede medirse desde dos perspectivas: la perspectiva cósmica o la perspectiva terrestre.

Para medir el «año solar» en términos cósmicos, se toma como referencia el alineamiento entre el Sol, la Tierra y cualquier estrella de la xoxouhqui xicaltzintli, se tiene lo que se llama un «año sideral», que tiene una duración igual a 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9 segundos, es decir, 365.25636 días. Esto se hace considerando totlaltzin iyolloco ‘su centro de nuestra tierra’ y el de el Sol, y la zitlalli ‘estrella’ elegida.

En cambio, cuando se toma como referente in tlalticpac ‘la superficie de la tierra’, se acude al equinoccio de primavera, considerando que este punto sobre la superficie del planeta retrocede mientras dura la revolución del planeta, se tiene un «año trópico», que es más corto que el sideral, ya que tiene una duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, que equivale a 365.2421897 días.

El «año trópico» tiene una duración 20 minutos 23 segundos menor que el «año sideral». Esta diferencia no es otra cosa que la consecuencia del referente usado en cada caso. Esto hace ver que el referente utilizado es determinante para la medición correspondiente. También es menor el «año trópico», de 365.2421897 días, con el «año calendario» de 365.25 días.

La diferencia entre la duración de un «año trópico» y un «año calendario» es de 0.0078103 de día, 11 minutos 14.80992 segundos. Esto significa que cada año la cuenta calendárica se adelanta cerca de 11 minutos y 15 segundos. En consecuencia, cada 128.036055 años se tiene un día completo de adelanto. Esto fue conocido por nuestros abuelos toltecas, de allí las correcciones calendáricas.

Esto hace evidente por qué el tonalmachiyotl ‘paradigma de la energía diurna’ es en realidad un «marcador calendárico». La cuenta tolteca del tiempo está ajustada permanentemente al año de fundación de la ciudad capital de los tenochcas, lo cual tuvo lugar en el año ze tecpatl ‘uno pedernal’, el número 5045 de nuestra cuenta tolteca del tiempo, año 1324 de la cuenta europea.

Diez tlalpilli ‘nudo’ después, en el correspondiente año ze tochtli ‘uno conejo’, el año 5175 de nuestra cuenta propia, correspondiente al año europeo 1454, a instancias de Moctecuihzoma Ilhuicamina ‘se enoja como protector, flechador del retorno’, se llevó a cabo un ajuste de nuestro cauhpohualli ‘calendario’, el primero después de la fundación de Tenochtitlan-mexihco. Entonces se eliminó un día completo.

Se tendrían que haber hecho ajustes contando de diez en diez tlalpilli, el primero en un año ze tecpatl, correspondiente al año 1584 europeo, el segundo en un año ze tochtli, correspondiente al europeo 1714, el tercero en un año ze tecpatl, correspondiente al año europeo 1844. El cuarto descuento de un día completo se tenía que haber hecho en el año ze tochtli que correspondió al año europeo 1974.

Deja un comentario